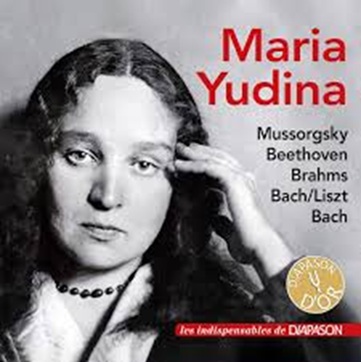

PrÃĐnom : Maria

Piano

Russe

(1899 - 1970)

Maria Veniaminovna Youdina, est une pianiste russe.

Maria Youdina naÃŪt à Nevel prÃĻs de Vitebsk de parents juifs. Son pÃĻre est mÃĐdecin et lÃĐgiste. Elle commence à jouer du piano à lâÃĒge de 7 ans sous la direction de Frida Davidovna Teitelbaum-Levinson (une ÃĐlÃĻve dâAnton Rubinstein).

Elle entre ensuite au conservatoire de Saint-PÃĐtersbourg dÃĻs 1912 et ÃĐtudie le piano avec Anna Esipova, Vladimir Drozdov, Leonid NikolaÃŊev et briÃĻvement, en privÃĐ avec Felix Blumenfeld (en 1916 et 1917), la thÃĐorie avec Maximilian Steinberg et J. Wihtol, l'ÃĐcriture avec Nicolas Tcherepnine et Emil Cooper.

Parmi ses camarades de classe se trouvent Dmitri Chostakovitch et Vladimir Sofronitsky. Elle ÃĐtudie ÃĐgalement la philosophie et l'histoire à l'universitÃĐ et obtient ses diplÃīmes en 1917. En 1921, elle est diplÃīmÃĐe du conservatoire, remporte le prix Rubinstein et commence à donner des concerts, notamment avec l'Orchestre philharmonique de PÃĐtrograd sous la direction d'Emil Cooper et à Moscou en 1929.

AprÃĻs avoir ÃĐtÃĐ diplÃīmÃĐe du conservatoire de PÃĐtrograd, Maria Youdina est invitÃĐe à y enseigner (nommÃĐe professeur en 1923) jusquâen 1930. Parlant ÂŦ d'inspiration divine Âŧ pendant ses cours, elle est licenciÃĐe à cause de ses convictions religieuses et de ses critiques ouvertes du systÃĻme soviÃĐtique.

Sans emploi et sans toit pendant quelques annÃĐes, Maria Youdina enseigne le piano au conservatoire de Tbilissi (1932-1934). En 1936, sur les conseils de Heinrich Neuhaus, elle entre comme professeur au conservatoire de Moscou oÃđ elle enseigne jusqu'en 1951.

De 1944 à 1960, Maria Youdina enseigne aussi la musique de chambre et la musique vocale à lâinstitut Gnessine (actuelle AcadÃĐmie russe de musique). Elle n'effectue que deux tournÃĐes à l'ÃĐtranger, toutes deux dans les ÂŦ dÃĐmocraties populaires Âŧ contrÃīlÃĐes par l'Union soviÃĐtique : à Leipzig en 1950 et en Pologne en 1954.

En 1952, Ã un ministre de la culture gÃĐorgien qui lui demande pourquoi elle ne joue pas Beethoven, Schumann et Chopin elle rÃĐpond : ÂŦ Je suis fatiguÃĐe de Beethoven, de Schumann et de Chopin. Je veux jouer la musique dâaujourdâhui â et je la jouerai ! Âŧ.

En 1960, Maria Youdina est limogÃĐe de lâinstitut Gnessine à cause de ses convictions religieuses et de sa dÃĐfense de la musique moderne (par exemple Stravinsky). Elle continue à se produire en public, mais il lui est interdit dâenregistrer ses rÃĐcitals. Elle est interdite de scÃĻne pendant cinq ans à la suite de sa lecture sur scÃĻne dâun poÃĻme de Boris Pasternak, oÃđ elle se signait avant de jouer. En 1966, lors de la levÃĐe de cette interdiction, elle donne un cycle de confÃĐrences sur le romantisme au conservatoire de Moscou. Elle donne son dernier concert à Moscou, le 18 mai 1969.

Maria Youdina ÃĐtait la pianiste prÃĐfÃĐrÃĐe de Staline et il la savait inoffensive. C'est dans les mÃĐmoires de Chostakovitch qu'apparaÃŪt l'anecdote que voici. Un soir Staline ÃĐcoute à la radio Maria Youdina dans le dÃĐbut du concerto nš 23 de Mozart et demande à son aide de camp de lui procurer lâenregistrement. Mais câest un concert en direct. Les officiels rÃĐveillent l'artiste au milieu de la nuit, la conduisent au studio oÃđ un petit orchestre, rapidement assemblÃĐ, lâattend afin de lui permettre dâenregistrer le concerto dans la nuit et d'en donner lâenregistrement à Staline qui, dit-on, fond en larmes dÃĻs les premiÃĻres notes entendues. Pour la remercier, le dirigeant lui accorde la somme de 20 000 roubles. En retour, Maria Youdina lui ÃĐcrit quâelle donnera cet argent à son ÃĐglise pour prier pour son ÃĒme en raison des crimes qu'il a commis contre le peuple russe.

TrÃĻs superstitieux, Staline ne rÃĐpond jamais et, à sa mort, on aurait retrouvÃĐ lâenregistrement en question sur son phonographe à cÃītÃĐ de lui.

En dÃĐpit de sa reconnaissance par Staline, Maria Youdina reste jusquâà la fin extrÊmement critique envers le rÃĐgime soviÃĐtique.

Maria Youdina fait partie des rares artistes soviÃĐtiques ouvertement opposÃĐs au rÃĐgime communiste, entraÃŪnant son interdiction dâenseigner et de se produire sur scÃĻne à diffÃĐrentes occasions. Convertie à la religion orthodoxe dÃĻs 1919, elle fut aussi une des grandes penseuses chrÃĐtiennes de la Russie du XXe siÃĻcle (parmi ses amis ÃĐtait le philosophe Pavel Florensky). Son admiration pour saint François d'Assise et sa foi orthodoxe sous-tendent toute son Åuvre.

Connue pour ses interprÃĐtations de Bach et de Beethoven, elle sâest aussi faite la dÃĐfenseuse de compositeurs contemporains comme son ami Chostakovitch, dont elle crÃĐa la seconde sonate pour piano.

Parmi ses ÃĐlÃĻves : AndrÃĐÃŊ BalanchivadzÃĐ.